Nous sommes en 1959, dans une rame de train, des voyageur·ses atterré·es découvrent qu’il n’y a pas de restaurant, ne leur laissant d’autre choix que de se replier la mort dans l’âme sur les sandwichs du vendeur ambulant. Le sketch est diffusé dans « La Boîte à sel », première émission satirique de France : « On ne se lasse pas de vanter les prouesses de la SNCF, déclame la voix off. En voici une dont on n’a pas assez parlé. » Et un voyageur de déballer sa pitance : « Je me demande comment, avec du pain et du jambon, ils peuvent arriver à faire ça. » Rires. Soixante-cinq piges plus tard, les critiques semblent toujours aussi aiguisées. Rien, sur le défouloir TripAdvisor, pour redorer le blason culinaire de la Société nationale des chemins de fer : « Service bar terrible : au premier virage le chocolat se renverse (pas d’antidérapant et non prévenu !) », grogne l’un. « Bar à fuir ! Scandaleux ! » s’offusque un autre, détaillant les tarifs pratiqués, pendant qu’un troisième fustige la « nouvelle carte des repas créée par le chef Marx, vraiment une déception. Les ingrédients n’avaient le goût de rien ». Et pourtant. La SNCF continue de nourrir 12 millions d’avaleur·ses de rails par an, à raison de 3 000 repas par jour. Simple conséquence d’une prise en otage alimentaire ou réel appétit pour le train en mâche, le menu du wagon-bar a un goût incomparable.

Intérieur d’une voiture-restaurant libre-service « Gril-Express », 1967

© Fonds de dotation Orient Express

Croûtes craquantes, cœur moelleux et épais duvet fromager, pour une collation réchauffée minute avec juste ce qu’il faut de magie industrielle : le chef de l’empire Frenchie Grégory Marchand « adore le croque de la SNCF ». L’équivalent en déplacement du grilled cheese, pour cet Anglo-Saxon d’éducation. « Franchement, c’est une valeur sûre. Il a de la béchamel, ce n’est pas sec. C’est de la bonne junk food. » C’est par ailleurs devant une photo datant de 1985, qui aurait pu s’intituler « Bords cramoisis sur assiette en carton », qu’Arthur Mettetal a eu un « coup de foudre esthétique » pour les tables mouvantes. L’historien, délégué général du Fonds de dotation Orient-Express, qui gère les annales de la Compagnie internationale des wagons-lits (CIWL), a sorti en juin un bouquin jubilatoire : Wagon-bar : une petite histoire du repas ferroviaire (Éditions Textuel). 224 pages d’archives qui retracent la graille sur rails des Français·es.

À Paris, Édouard Vermynck du Bistrot des Tournelles entretient la même affection pour ce croque-monsieur embarqué. Son chef-associé Geoffroy Langella a beau en proposer une version de haute volée à la carte, il reste formel : « Celui de la SNCF est forcément bon, car il a le goût du week-end et des vacances. » Et quand Mathilde Godement, cofondatrice du comptoir Sandwichette, s’interroge sur une possible nouvelle tendance en faveur d’un casse-croûte tout sauf récent (elle qui ramène toujours son propre pique-nique à bord), Arthur Mettetal dissipe les malentendus : le croque SNCF est un symbole, « au même titre que le bifteck-frites analysé par Roland Barthes dans ses Mythologies. Pourtant peu appétissants, ces plats provoquent instantanément un sentiment positif, presque régressif, teinté d’une nostalgie joyeuse ».

En voiture-restaurant !

Et même si Le Crime de l’Orient-Express, La Mort aux trousses, Before Sunrise ou Casino Royale sont pour beaucoup les seules expériences de voitures-restaurants, c’est la même mélancolie qui prend les estomacs face aux images d’archives de ces tables sur rails. On les doit à un ingénieur belge, Georges Nagelmackers, fondateur en 1872 de la CIWL, convaincu en revenant des États-Unis qu’une telle proposition fera de l’Orient-Express et du Train bleu des bijoux de modernité. Et un jour, une mythologie collective. La restauration à bord, comme le voyage en train, y est pensée pour une élite. Le 11 septembre 1926, on sert par exemple « homard Thermidor, timbale de ris d’agneau, perdreau rôti, salade, soufflé au marasquin et desserts », le tout envoyé depuis une cuisine de huit mètres carrés. « Pour en favoriser la promotion, la vue en perspective de la voiture-restaurant – table mise, vaisselle rutilante, nappes et serviettes blanches amidonnées à l’avenant – illustre le désir autant qu’elle le crée. Les prix sont élevés », écrit Jean-Pierre Williot, historien et auteur de Mobilités alimentaires : restaurations et consommations dans l’espace des chemins de fer en France (Éditions de la Sorbonne). Mais l’innovation va peu à peu transformer ce petit théâtre des mondanités en cantine pour tous·tes.

Service à bord d’une voiture-restaurant du train Capitole, 1966

© Fonds de dotation Orient Express

« C’est une course au progrès, précise Arthur Mettetal. À partir des années 1960, l’industrialisation alimentaire va de pair avec l’augmentation de la part des plats préparés et de la promotion du surgelé. » Et la formule n’en finit plus d’être cherchée pour s’adapter aux avancées techniques : le « Plateau Express » est intronisé en 1959, servi soit dans les compartiments des voyageur·ses, soit en libre-service dans les voitures-bars. En 1967, c’est l’invention du « Minibar », ce système de vente ambulante pour faire face au manque d’espace de stockage. Trois ans plus tard, bienvenue au « Gril Express », conçu par le designer Paul Arzens et « considéré à l’époque comme le dernier cri en matière de restauration ferroviaire », note Jean-Pierre Williot : des voitures self-service où, plateau en main, le voyageur choisit son repas : hors-d’œuvre, plat chaud, fromage et dessert. Le prix du billet de train baisse. Celui des menus de la voiture-bar aussi. Puis en 1975, c’est la révolution des voitures Corail (pour « confort sur le rail »), pensées par le designer Roger Tallon. Si le service de restauration à la place existe toujours en première classe, de même que les grignotages en vente ambulante, la voiture-bar telle qu’on la connaît aujourd’hui débarque enfin – sauf qu’on y vend, à l’époque, clopes et presse.

Petit déjeuner à bord du train Mistral, 1972

© Fonds de dotation Orient Express

La Compagnie internationale des wagons-lits, qui s’est largement développée dans le tourisme en lançant des chaines d’hôtel et des agences de voyage, ne possède alors plus de trains mais est elle-même devenue un prestataire de services pour la SNCF, leader de la restauration industrielle dans les domaines aérien, ferroviaire, maritime et pour les collectivités. « La cuisine à bord disparaît, raconte Arthur Mettetal, la CIWL capitalise sur son expérience à bord des avions pour appliquer le même modèle au secteur ferroviaire. La vision traditionnelle de la gastronomie embarquée s’éclipse pour laisser place à l’avènement du sandwich. » Et c’est là, à bord des trains Corail, sous sa couette de béchamel, que le croque-monsieur SNCF voit le jour. L’incontournable pain chaud de bistrot, créé au début du xxe siècle par Michel Lunarca à Paris, est une évidence au comptoir mouvant pensé pour nourrir et rassembler les passager·ères. Et puis, « un croque-monsieur au menu, c’est déguster l’histoire de la France », vante l’Association de défense du croque-monsieur. À l’époque, le sandwich au jambon devance pourtant le croque dans les ventes. La restauration rapide a la cote. D’autant que sous Mitterrand, l’inauguration du TGV annonce la fin du service à la place : les trains vont tout simplement trop vite pour laisser le temps aux voyageur·ses de s’attabler. Seules les voitures 4 et 14, les indéboulonnables bars, font office de ravitos – et encore, ils sont supprimés en 2001 du Paris-Lille, qui ne dure que 59 minutes, et de tous les Ouigo à la création de ces trains low-cost.

Mais en 1990, alors que l’on vend 2,5 millions de sandwichs dans l’année (croque compris), le casse-dalle devient le « symbole d’une nourriture qui se détériore », dixit l’historien Jean-Pierre Williot. Renaud n’a-t-il pas chanté : « C’est vrai que j’suis épais / Comme un sandwich SNCF » ? « Il souffre d’une assez mauvaise image, alors qu’il fait l’objet de recherches constantes pour élaborer des pains qui ne rassissent pas, moelleux et résistants aux variations de température. Son emballage doit permettre la conservation, imperméable aux odeurs et à l’humidité… » Un casse-tête pour les industriels, qu’on accuse d’appliquer généralement des tarifs trop élevés, « alors que ça reste un vrai bordel à gérer, rigole Arthur Mettetal. C’est d’ailleurs pour ça que la SNCF confie la nourriture embarquée à un prestataire ! ».

Cuisinier d’une voiture-restaurant du train Mistral, 1972

© Fonds de dotation Orient Express

Plus Thierry que Karl Marx

Le prestataire en question s’appelle Newrest, évolution de CIWL, désormais en charge de la gestion et de l’approvisionnement des trains. 5 000 employé·es, 440 client·es et 125 800 repas servis par jour, ça vous pose une entreprise. En plus de la SNCF, le groupe s’occupe de quatre autres compagnies nationales. Quand il reprend le dossier français en 2013, l’heure est à la communication : comment repositionner la voiture-bar ? Les équipes marketing pensent à surfer sur la réputation des marques. On croise alors, derrière l’étal vitré de la voiture 4, Paul, Angelina, Daily Monop’ et les conserves de Boco, fondé par les frères Simon et Vincent Ferniot. Très vite, on table également sur des chef·fes (re)connu·es. Au menu, Michel Sarran, Pierre Sang Boyer ou encore Alexia Duchêne, qui sourient gentiment à côté d’un risotto d’épeautre – dont la réalité ne rend pas forcément hommage à la photo. Autre féroce habitué des collaborations rémunérées avec la grande distribution, le cuisinier et homme d’affaires Thierry Marx est approché « pour ses engagements sociétaux et son implication pour rendre la cuisine populaire », déclame Cécile Rabotin, directrice marketing en charge des cartes TGV.

Plateaux de petits déjeuners servis à bord des trains Corail, 1986

© Fonds de dotation Orient Express

Le plan aura tenu moins de dix ans. En 2024, les chef·fes marketé·es, c’est terminé, poubelle (de tri). À la place, l’été dernier, qui n’a pas repéré la bouteille de pif Rosé Garcia (fruit d’une collaboration entre l’acteur à moustache et le restobar Les Niçois), donnant aux apéros sur la route des vacances un genre popu’ ? Ou la sauce tomate mexicaine Jajaja, qu’on retrouve aussi à La Grande Épicerie de Paris ? À l’heure où les gares sont devenues des centres commerciaux, il s’agit de se démarquer. Ce qui nécessite, dans ce cas-ci, de « se focaliser sur la perception de valeur pour les clients », constate Claire Oberle, directrice restauration TGV Inoui. En vantant, par exemple, la provenance des produits ? Toujours est-il que la « charte d’engagement » initiée par le pôle RSE (responsabilité sociétale de l’entreprise), pilier du nouveau menu, promet « de maintenir un menu accessible à tous : toutes les bourses, tous les âges, tous les goûts », mais aussi « le respect des saisons, la favorisation des circuits courts, les achats locaux et le savoir-faire artisanal, la réduction du recours aux protéines animales, l’obligation d’une proposition d’alternative végétale et gourmande, ou encore par le développement de recettes clean, sans additifs ni conservateurs ». Tout un programme… politique.

Alors, la recette du cher mais tendre croque, dont plus de 600 000 barquettes s’écoulent chaque année, ne devrait étonner personne : « Il est composé à plus de 80 % de produits français. Le jambon est sans sel et sans nitrites, l’emmental, ainsi que le lait, sont produits en France. La farine du pain de mie est française. Tous les autres ingrédients, comme la béchamel, sont européens. En 2020, on a travaillé à le rendre plus sain, et il est désormais produit à Fareins dans l’Ain », précise Cécile Rabotin. Une formule validée par l’Association de défense du croque-monsieur : « La SNCF fait avec les moyens du bord, mais ils se sont améliorés. À l’époque, il y avait cette expression, “comme un sandwich SNCF”, et ce n’était pas un compliment. Aujourd’hui, il y a une évolution et ils sont sur la bonne route. »

Sa silhouette, elle, n’a pas changé depuis cette photo de 1985 aux bords délicatement roussis – même l’assiette en carton semble immuable. Et renforce sa figure de plat doudou. Alors, quand on sait que le TGV M, cinquième génération de trains à grande vitesse, qui devrait voir le jour en 2026, reprendra les codes du « Gril Express » de 1970, avec ses casiers en libre-service, c’est à se demander : la voiture-bar de demain, retour vers le futur ?

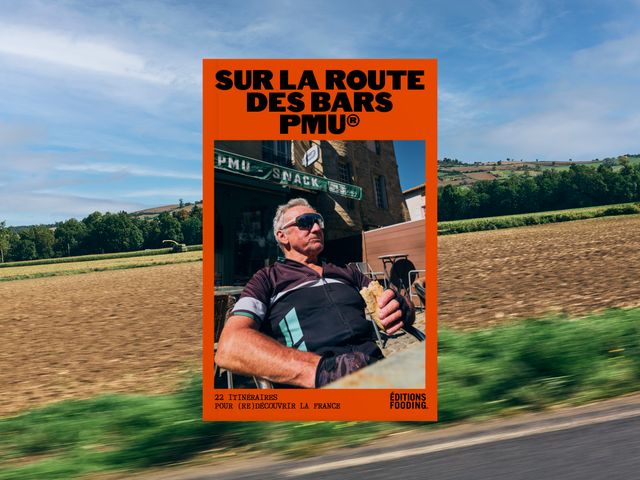

Cet article est initialement paru dans le guide Fooding France 2025. Pour aller plus loin, direction l’expo « Food-Express. Photographies d’une cuisine en mouvement » déployée à Ground Control (Paris 12e) jusqu’au 5 octobre.

Élevée dans une famille de zinzins de la bouffe, Bérengère Perrocheau affirme qu’elle ne cuisine pas très bien. C’est faux, évidemment, mais ça lui donne une bonne excuse pour aller au restaurant et goûter les plats de celles et ceux qui savent parfaitement tout cuisiner. Surtout le poisson qu’elle se refuse toujours à préparer pour cause de mauvais souvenirs de cantoche !