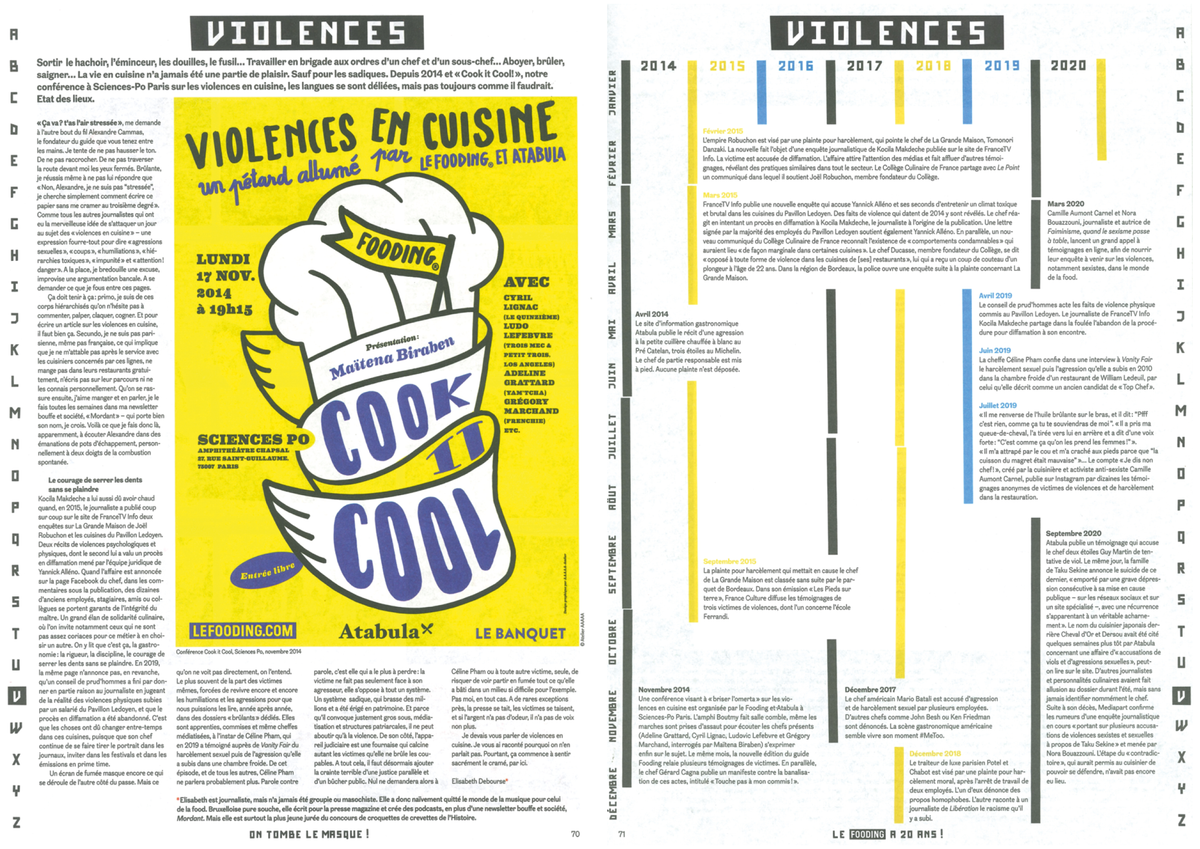

Les anniversaires ne font-ils pas toujours un peu ça : secouer le passé, tout en posant le futur ? Aujourd’hui, le Fooding a passé le cap des 25 ans. Mais en novembre 2020, sous la lettre V du numéro collector répertoriant les 20 premières années du guide, je publiais un article sur les violences en cuisine. J’étais basée à Bruxelles (je le suis toujours) et journaliste indépendante – je ne le suis plus, devenue quelques mois plus tard la rédactrice en chef du magazine que vous connaissez. C’est Alexandre Cammas, son fondateur, qui m’avait commandé ce papier. Mais seulement parce que ma consœur Nora Bouazzouni, que j’estimais déjà beaucoup (j’avais eu l’occasion de l’interviewer dans le cadre de ses publications sur la cuisine et le genre), l’avait refusé, occupée par une autre enquête sur un cuisinier. Enquête qui connaîtra un sort funeste, avec des conséquences tragiques pour son sujet, mais aussi pour Nora.

Ironie du sort ou déconcertant présage, j’avais choisi comme angle les raisons qui poussent à ne pas parler des violences en cuisine. En gros : les victimes, journalistes et lanceur·ses d’alerte ont généralement plus à y perdre que les bourreaux. Paradoxalement, c’était alors facile à dire, de ma place. J’écrivais en effet que « je ne suis pas parisienne, même pas française, ce qui implique que je ne m’attable pas après le service avec les cuisiniers concernés par ces lignes, ne mange pas dans leurs restaurants gratuitement, n’écris pas sur leur parcours ni ne les connais personnellement ». Bref, je montrais patte blanche, mais je n’avais pas non plus grand-chose à perdre dans la dénonciation d’un « système sadique, qui brasse des millions et a été érigé en patrimoine, [et qui], parce qu’il convoque justement gros sous, médiatisation et structures patriarcales, (…) ne peut aboutir qu’à la violence ». Il me coûte de m’autociter une deuxième fois, mais avouez que c’était bien dit. N’en pâtissaient ni mon réseau (alors pour le moins léger en France), ni mes piges, puisque j’écrivais en majorité pour la presse belge, qui n’avait pas beaucoup d’intérêt pour les liens entre food et société – sans rancune. Et en faisant un boulot à peu près propre de recherche, vérification et citation, mais surtout sans grandes révélations, je m’évitais le risque d’un procès qui aurait englouti mes économies. Je n’en avais de toute façon aucune.

© Le Fooding

En 2020, toute précaire que j’étais, je jouissais tout de même du « confort » d’être une outsider. Cinq ans plus tard, parce que j’ai changé de position et que la société a elle aussi (un peu) changé, j’entends régulièrement, derrière les portes closes, des noms qui pourraient bientôt faire la une des quotidiens pour des faits de maltraitance, et d’autres qui ne sortiront probablement jamais. Je fais désormais partie de celles et ceux « qui ne pourront pas dire qu’ils ne savaient pas », comme l’avertissait récemment Nora Bouazzouni dans une rencontre avec des femmes de la restauration. Quand parfois, je ne sais pas (je ne fais toujours pas vraiment partie du microcosme parisiano-culinaire, et je n’y tiens pas), ou que je sais trop tard, le mal est fait : avec le Fooding, à travers une chronique ou un article, il nous est arrivé de donner de la visibilité à un chef, un restaurateur ou un sommelier qui s’est ensuite avéré maltraitant. Ce faisant, nous avons pu lui donner du pouvoir. Le pouvoir de maltraiter avec encore plus d’impunité.

J’en profite pour mettre une chose au clair : les violences dont on parle ici (physiques, psychologiques, économiques, sexuelles) sont une réalité. Sans conteste. Elles sont pires, plus terribles et insidieuses que vous ne l’imaginez — qu’importe si certain·es s’escriment à les nier, ou à dire qu’elles font partie du passé. Et après une conférence du Fooding à ce sujet en 2014 (certainement imparfaite, mais qui avait le mérite de contribuer à mettre le sujet sur la table) ; après le mouvement « Je dis non, chef ! » en 2019 (insufflé par la militante Camille Aumont Carnel et porté par Nora Bouazzouni) ; après tous les articles dénonçant les faits, année après année (écrits par Kocila Makdeche, Émilie Laystary, Zazie Tavitian, Juliette Deborde, Théo Meunier, pour ne citer qu’eux) ; après le travail essentiel de l’association Bondir.e, depuis 2021 ; après le livre Violences en cuisine : une omerta à la française de Nora Bouazzouni (encore elle), sorti en mai dernier ; après un colloque sur la question à l’Assemblée nationale, en septembre… Honnêtement, qui peut dire qu’il ne savait pas ?

Bien sûr, tous, dans la restauration, ne sont pas des tortionnaires. Loin de moi d’ailleurs l’envie de stigmatiser ces métiers, que je trouve d’une abnégation folle – sinon j’aurais arrêté de faire le mien, de métier. Comme mes collègues du Fooding. Mais chaque nom révélé nous fait l’effet d’une claque. On se sent con·ne, et surtout, on se sent coupable. Peu de mois passent sans que ça n’arrive, et les questionnements moraux et pratiques que cela pose sont compliqués. Alors, pour illuminer une industrie qui en a bien besoin, tout en évitant d’alimenter le terreau des violences en cuisine, on prend des dispositions. Car comment parler de « feeling », si cher à l’esprit Fooding, et pourquoi décerner des prix du « meilleur esprit d’équipe », si l’on reste indifférent·e face à la suspicion de maltraitances ?

D’abord, on ne crie-au-géniese pas les hommes et les femmes de la restauration. Personne ne devrait être considéré comme un « esprit présidant à la destinée d’un lieu, d’une collectivité, d’une personne » – la définition du génie, selon Le Robert. Personne n’est « surnaturel », et donc au-dessus des lois qu’il nous incombe à tous·tes de respecter. Ensuite, quand on entend un nom une fois, on écoute. Quand on l’entend deux fois, c’est souvent qu’il n’y a pas de fumée sans feu, qui plus est quand il s’agit de témoignages directs. Les victimes, on choisit de les croire. Enfin, on accepte les limites du modèle de notre guide, fondé sur l’anonymat, qui nous empêche de fouiller les cuisines à la recherche d’indices de violences, et le fait que nous soyons un guide d’adresses ainsi qu’un magazine food et société sérieux, mais que nous ne sommes pas en condition de faire de l’investigation journalistique – tout en saluant et soutenant celles et ceux qui la font. Quand je vous disais que la question était complexe.

Si aucune affaire en particulier ne nous fait sortir du bois aujourd’hui, si ce n’est pour réaffirmer notre « goût de l’époque », ceci est un aveu de transparence : nul n’est parfait, et certainement pas le Fooding. Les coups de feu et de gueule feront probablement toujours partie de la restauration. Et donner un ordre en service ne signifie pas être maltraitant·e pour autant. Mais si les comportements changent, les nôtres et ceux de tous les travailleur·ses du secteur, leurs conséquences changeront aussi. Ça commençait en 2020, en expliquant pourquoi on n’en parlait pas. Ça continue en 2025, en rappelant qu’on en parlera autant de fois qu’il le faut.

Elisabeth Debourse, rédactrice en chef