Cet après-midi-là, sur les hauteurs de la Canebière, l’enseigne pharmaceutique au look stroboscopique affiche 34 degrés. Les rares touristes qui s’étaient éternisé·es en ville pour cause de déjeuner tardif ont quitté les nappes pour rejoindre leurs serviettes et rôtir sous l’intolérable cagnard de juillet. Sans qu’ils s’en soient aperçu, Maki*, lui, a frôlé l’incident diplomatique. Dans la cuisine exiguë du bistrot qui vient de l’embaucher, le commis a confondu boudin noir et figatellu. Un affront que son nouveau patron corse n’a pas manqué de relever, en rapportant les assiettes au passe. « Je ne mange pas de porc », justifie le jeune Sénégalais entre ses dents et la fumée de sa cigarette, celle qui le délivre des sept heures passées à réceptionner, ranger, laver et éplucher la marchandise qui a servi à nourrir la clientèle. Encore 60 minutes dédiées au nettoyage, et son service sera terminé.

Depuis son arrivée à Marseille au début de l’été, Maki a enchaîné les propositions bancales : dans le BTP, en ménage, au port industriel… C’est un concitoyen, croisé dans l’appartement qu’il partage à Belsunce, qui a fini par l’aiguiller vers la restauration. « Il m’a dit que pendant les vacances tous les restaurants cherchaient des bras. J’en ai fait trois en choisissant ceux avec des terrasses bien remplies, et le dernier m’a proposé de repasser le lendemain. » Au petit matin, il est accueilli à la porte de la cuisine avec une offre non négociable : un essai pour la semaine rémunéré 6 euros de l’heure, le tout non déclaré puisqu’il n’a aucun titre de séjour à présenter. Maki a accepté et a enfilé le tablier.

Fiches de paix

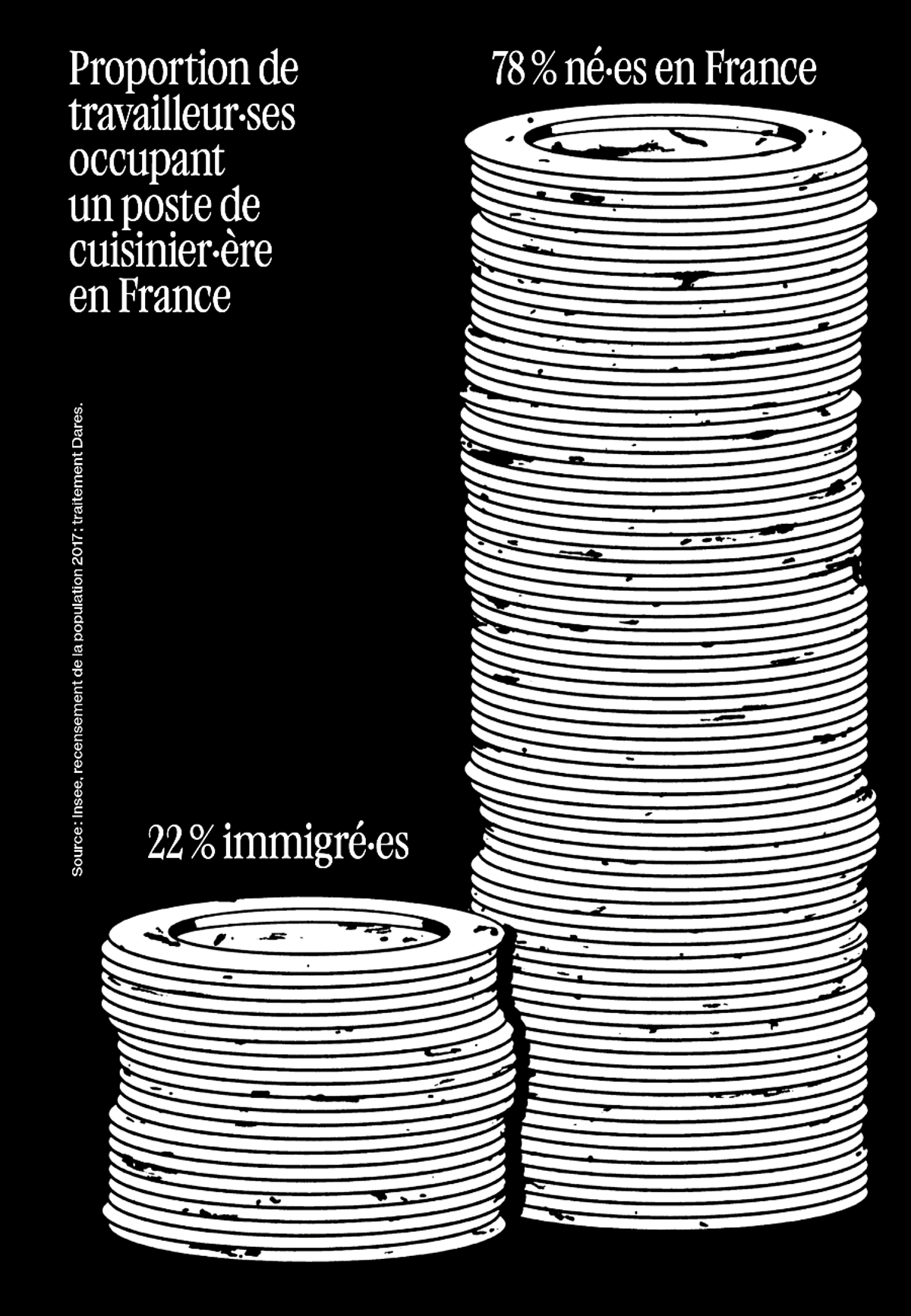

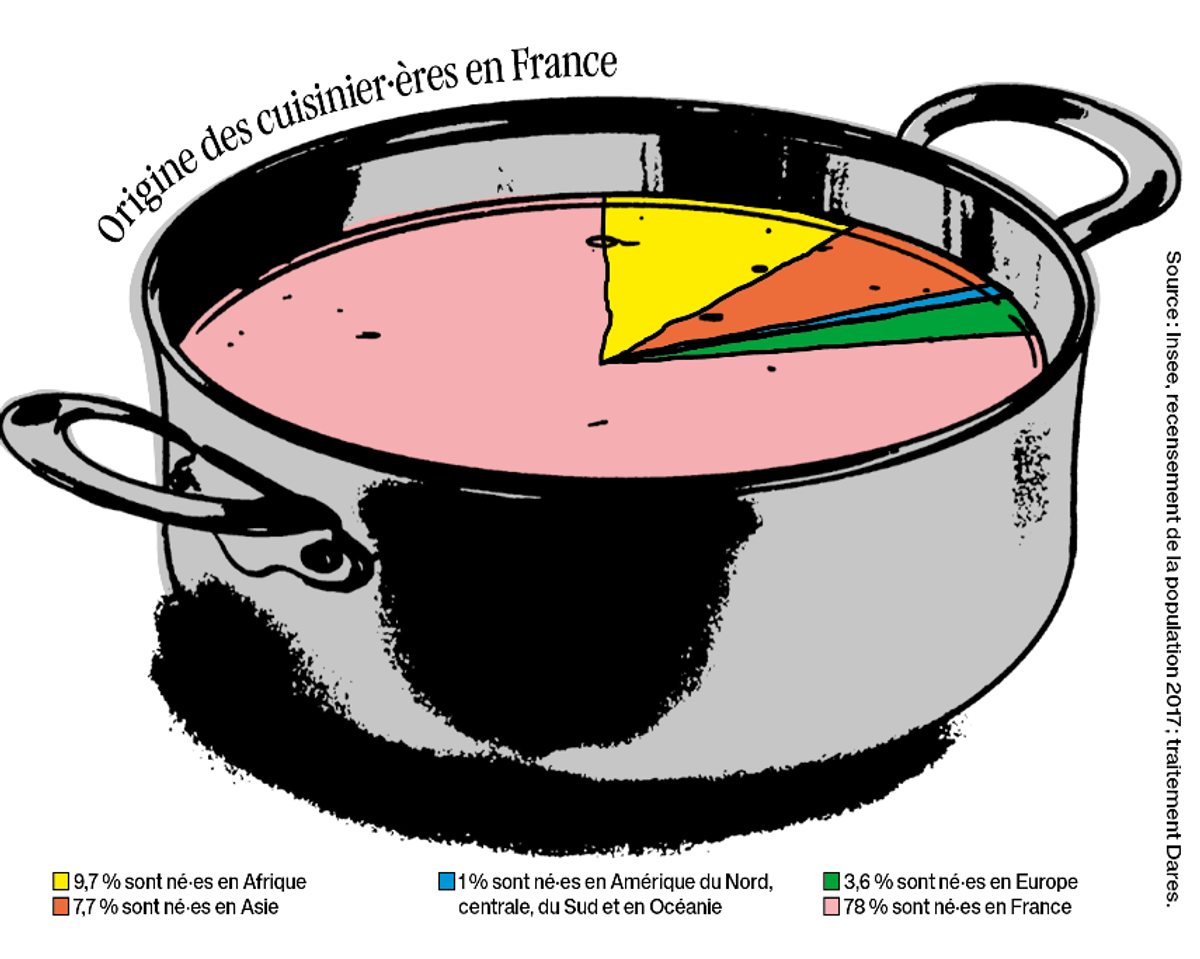

En France, 22 % des postes de cuisinier et près d’un cinquième de ceux d’agent de maîtrise de l’hôtellerie-restauration sont occupés par des travailleurs étrangers, pour la plupart des hommes, selon les dernières études de l’Insee et de la Dares**. C’est sans compter la part indiscernable de sans-papiers dans le métier. À rebours des profils de « profiteurs » du système social que certains partis politiques cherchent à leur coller à la peau, c’est dans les coulisses de l’économie qu’ils opèrent, relégués aux tâches boudées par la plupart des Français·es « de souche ». Arrivé au terme d’un parcours migratoire long de plusieurs années, Maki hausse les épaules quand on évoque l’aide médicale d’État ou la CAF : il n’est pas là pour grappiller. « J’ai fait le chemin pour travailler et gagner de quoi envoyer à ma femme et ma fille, qui sont restées au Sénégal. » Dans la cuisine qu’il vient d’intégrer, trois autres étrangers (un Nigérian et deux Ivoriens) s’échinent pour le même maigre pactole : 1 000 euros par mois, dont une grosse part s’envole vers leurs distants foyers. Les Blancs ? « Jamais vu à la plonge. » Sauf une fois, quand il était encore à Paris : « Le gars a tenu 48 heures. »

Comme les secteurs de l’agriculture, de la construction ou de l’aide à domicile, celui de la restauration est réputé « en tension », pour reprendre le terme utilisé par le gouvernement dans une disposition phare de sa loi « Immigration », adoptée le 26 janvier 2024. Laquelle permet la facilitation du processus de régularisation pour les travailleur·ses sans papiers dans les métiers où la main d’œuvre manque cruellement… à condition de prouver trois ans d’ancienneté sur le territoire, de présenter douze fiches de paie à temps plein au minimum, et d’occuper actuellement un poste dans une liste établie par un arrêté ministériel de 2021. « Le problème, c’est que la mise à jour des métiers concernés, on l’attend toujours ! » regrette Stéphane Maugendre. Actuellement, la restauration et l’hôtellerie n’y figurent pas. Une situation que cet avocat, spécialiste du droit des étranger·ères et président honoraire du Groupe d’information et de soutien des immigrés (Gisti), résume sobrement : « C’est le bordel. Les demandes en AES (admissions exceptionnelles au séjour) ne bougent plus. »

© Atelier Choque Le Goff

C’était avant l’arrivée au gouvernement, en septembre 2024, d’un certain Bruno Retailleau. Ministre de l’Intérieur, il ne s’est pas fait prier pour apporter sa pierre à l’édifice déjà branlant du système de régularisation des sans-papiers made in France. En remplaçant la circulaire Valls de 2012 par la sienne en janvier 2025, ce membre des Républicains, plus radical en matière d’immigration, a encore durci les modalités d’accès… pourtant déjà bien compliquées à réunir. « Les nouvelles directives envoyées aux préfectures sont censées fournir aux services administratifs, souvent paumés, un cadre d’appréciation. Concrètement, la circulaire définit le niveau d’indulgence autorisé face aux étrangers en situation irrégulière et quels dossiers ont plus de chances de voir aboutir », résume Margot Schoellkopf, avocate spécialiste du droit des étranger·ères.

Parmi les indications partagées aux préfets : sept ans de présence désormais requis sur le territoire français, une maîtrise du français validée par un diplôme ou une certification linguistique, ainsi que l’absence de comportement « troublant l’ordre public » et d’obligation de quitter le territoire français. Pour l’avocate, « la circulaire Retailleau vient de condamner pas mal de canaux de régularisation, en particulier du côté des motifs familiaux ou économiques ». Si la France régularisait déjà au compte-goutte, la source semble dorénavant tarie. Et avec les retards causés par ce labyrinthe administratif, les possibilités de se faire licencier augmentent, et la perspective d’un dossier de régularisation éligible s’éloigne… Pour Stéphane Maugendre, « on est en train de créer, de manière délibérée, une situation où les tribunaux ne peuvent qu’être débordés. On produit la crise et les conditions de surclandestination qui en découlent ».

Face à des politiques migratoires souvent jugées contre-productives (une petite quarantaine de modifications des textes en cinquante ans), Maki s’avoue déjà vaincu : « Je regrette de ne pas avoir les bons papiers pour travailler sereinement. Mais qu’est-ce que je devrais faire ? Retourner là d’où je suis parti et où il n’y a pas de boulot ? On va juste prier pour tomber sur le bon patron. »

Parcours d’obstacles

Aux Danaïdes, square Stalingrad à Marseille, Hassani a son fan club. Habitué·es, serveur·ses, bartenders… À peine s’est-il échappé de la cuisine ouverte qu’une petite procession vient lui serrer la paluche. Keffieh sur le dos, le bonhomme affiche un sourire satisfait : 150 couverts ont été envoyés ce midi-là, en partie grâce à lui. Arrivé des Comores en 1987 pour entamer des études de sociologie, Hassani a opéré un virage à 180 degrés une fois son DEUG empoché. « Chez nous, on dit qu’avec un métier d’artisan, tu as forcément de l’or entre les mains. Je ne voulais pas chômer en attendant qu’un job me tombe dessus, alors je me suis retroussé les manches ! » Le jeune diplômé atterrit dans une pâtisserie massaliote et commence par nettoyer le pétrin, les batteurs, le laminoir. Trois ans à observer, répéter les gestes et au bout, le graal proposé par le patron : un CDI. « La grande chance que j’ai eue, c’est que mon père était déjà installé en France. J’ai pu bénéficier d’un rapprochement familial et j’ai fini par être naturalisé. » Autre temps, autres mœurs, Hassani fait partie des aîné·es que la machine administrative a relativement épargné·es. Mais dix ans de pétrissage nocturne plus tard, le voilà sur les rotules, en décalage avec le quotidien de sa femme et de leurs enfants. Rendez-vous est pris à l’ANPE, l’ancêtre de France Travail : « Ils n’avaient qu’un poste de plongeur à me proposer. Eh bien j’y suis allé. »

C’est une sacrée tambouille d’ambition, de rencontres opportunes et d’opiniâtreté qui l’a mené jusqu’au poste de chef de partie qu’il occupe aujourd’hui. « Je ne comptais pas nettoyer les casseroles jusqu’à la fin de ma vie », clarifie-t-il. « Un jour, le second nous a lâché cinq minutes avant le service, et le chef m’a annoncé que j’allais le remplacer. J’étais persuadé de ne pas être prêt, mais il m’a dit que j’en étais capable. Au bout d’une semaine, j’avais pris sa place. » Depuis, Hassani contribue lui aussi à l’émancipation par les fourneaux des derniers arrivés, recommandant un gars de sa communauté dès qu’un poste s’ouvre en cuisine. Dans une ville qu’on surnomme la « cinquième île des Comores », « un compatriote qui dit qu’il est perdu à Marseille, c’est qu’il a voulu se perdre ! ».

© Atelier Choque Le Goff

Dans le Panier, c’est une tout autre pièce qui s’est jouée pour Quentin Panabieres et Clément. Le jour de leur rencontre, le premier entame les travaux d’ouverture de son restaurant Ripaille, tandis que le second, handicapé après un accident sur un chantier non déclaré, fait la manche dans les escaliers qui y mènent. « Au fil des discussions, j’ai fini par lui proposer le poste de plongeur et une tentative de régularisation par le travail », raconte le restaurateur. C’est le début d’un parcours du combattant : « Il y a des moments où on a vraiment cru qu’on allait y arriver, il était soulagé, on se prenait tous dans les bras… et derrière, c’était une mauvaise nouvelle qui tombait. » Malgré une année d’acharnement, l’accompagnement par la Cimade*** et son patron, le dossier de Clément coince. « Pour pouvoir lui verser un salaire dans les clous, il fallait lui ouvrir un compte en banque français. On s’est retrouvés devant des portes closes à cause d’une identité invérifiable. » Quentin essaye de faire jouer ses relations, contacte même la Banque de France, sans succès. Soi-disant Nigérian, le plongeur entretient le flou autour de ses origines et finit par disparaître de la circulation. « Il est réapparu quelques mois plus tard, mais n’a pas osé revenir. Je crois qu’il a l’impression de m’avoir trahi, mais je ne lui en ai jamais voulu. Je sais qu’il a subi des drames dont il ne nous a rien dit. »

Si c’était à refaire, Quentin reprendrait le chemin de la paperasse, malgré les éventuels risques juridiques et le sentiment d’être parfois à contre-courant. « Ma colère sociale était déjà là quand je suis arrivé dans le métier, mais elle fait défaut à beaucoup de confrères. Les combats politiques se font plus souvent sur le produit que sur le facteur humain. Pourtant, le cas de conscience devrait être le même. » Pour l’avocate Margot Schoellkopf, « il y a énormément d’employeurs qui ont peur de régulariser parce qu’ils se disent que ça va se retourner contre eux, ce qui dans les faits est rarement le cas, et choisissent donc de ne pas délivrer les documents nécessaires. Sauf que les travailleurs y ont droit ». Pour elle, le constat est clair : « Travailleurs irréguliers et restaurateurs se méfient les uns des autres, mais sont dans une relation de codépendance. Notre rôle, c’est de la sécuriser en accompagnant les demandeurs de titres de séjour comme les patrons qui veulent œuvrer à sortir leurs employés de la précarité. » En 2022, quelque 10 000 travailleur·ses sans papiers ont réussi à obtenir gain de cause, appuyé·es par leur patron, « mais le droit est complétement schizophrène en la matière, et les obstacles, quand ils sont franchis, le sont au bout de plusieurs années de démarches. Nos clients étrangers y laissent trop souvent leurs nerfs et leur santé mentale ».

Bienvenue à La Joie

À une table de staff meal du 11e arrondissement de Paris, on finit par trouver l’exception qui confirme la règle, de celle qu’on n’avait pas vu venir. « Si tout se passe bien, le restaurant ouvrira très bientôt », annonce Florent Ciccoli, serial entrepreneur aux manettes de Recoin, du Café du Coin, de Jones et de L’Orillon, en s’installant à côté de Minod Withana Arachchige. Les deux hommes racontent leur relation par le menu : le départ de Minod du Sri Lanka à 27 ans, son arrivée en France par le biais d’un passeur, son premier jour au Café du Coin, sur les recommandations d’un ancien plongeur, les rendez-vous à la préfecture pour obtenir la régularisation par le travail, les sept ans d’une relation professionnelle métamorphosée en amitié, les clés d’un local en poche et la naissance d’une adresse métissée qui scelle leur destin d’associés – Minod en cuisine, Florent au concept. « La plupart des commis sri-lankais que j’ai pu rencontrer faisaient d’autres métiers avant d’arriver en France. Minod, lui, était déjà cuisinier. Et talentueux, qui plus est », précise Florent.

Pour le commis devenu chef, ce sont les prémices d’une vie de patron d’entreprise qui, lorsqu’il l’évoque, lui fait esquisser un humble sourire : « Le lieu s’appellera La Joie », confie-t-il, timide, en anglais. Sur le papier, les acolytes ont imaginé un resto sri-lankais aux accents modernistes, dans une ancienne boucherie dont ils veulent conserver le cachet. « Peut-être que ce sera juste un peu moins pimenté », rigole le moins aguerri des deux. Le syndrome du sauveur ? Florent le balaie de la conversation comme les miettes sur la table du déjeuner : « J’ai toujours ouvert des lieux avec d’anciens employés, parce que j’aime m’associer. Mais je n’ai jamais eu besoin de regarder leur passeport pour me décider. »

* Prénom d’emprunt.

** Recensement Insee de la population de 2017 ; calculs Dares (Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques) sur le champ des 15-64 ans en emploi en France.

*** La Cimade (à l’origine acronyme de Comité inter-mouvements auprès des évacués) est une association loi de 1901 de solidarité active et de soutien politique aux migrant·es.

Adéola Desnoyers de Marbaix-Bordé n’a pas sa langue dans sa poche. C’est la raison pour laquelle elle enquête les nouvelles tables du Fooding, et est toujours celle qui fait le plus de bruit au bar. Son truc en plume ? Faire parler la bouffe sur la société, et vice versa.